本記事では、基本的なモータの回転原理について説明します。

また直流モータを例に具体的に掘り下げてます。

Point:結論

ステータ(Stator、固定子)とロータ(Rotor、回転子)による電磁力が回転力を生み出しています。

Reason:理由

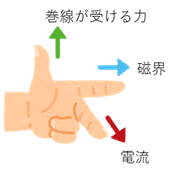

電磁力とは、磁界中の電流が流れる導線に働く力です。

一般的な直流モータであればステータに永久磁石が取り付けられており磁界が発生してます。その磁界中にロータがあり、電流の流れる導線、つまり巻線界磁が備わってます。

次項で直流モータを例にもう少し掘り下げます。

Example:具体例

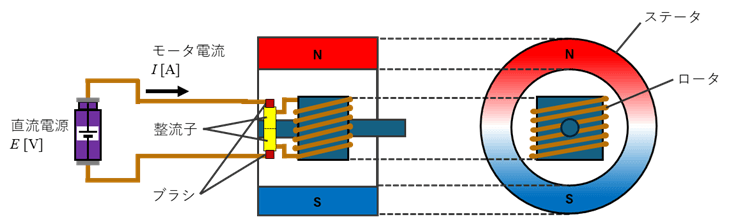

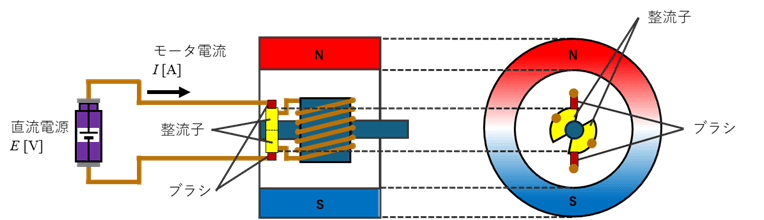

直流モータの構成

直流モータの構成は主に下図のように、ステータ、ロータ、整流子、ブラシにて構成される。

我々がよく目にする直流モータについて、ステータに永久磁石、ロータに巻線が取り付けられた、巻線界磁型が一般的と思います。

直流モータの回転原理

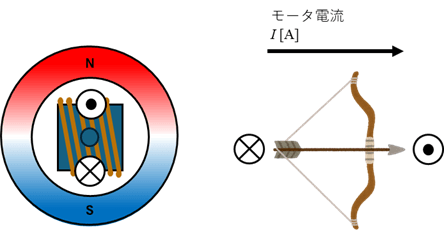

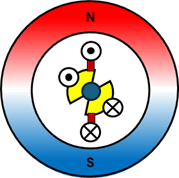

先ほどの直流モータのモデルにおいて、巻線の電流の向きを下図のように追加しました。

弓矢の矢じりは正面からだと点のように見え、矢羽は×のように見えることに由来して、電流の向きを示す記号として扱われます。

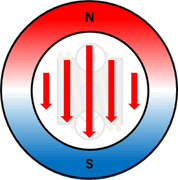

さて、モータの巻線は永久磁石による下図のような磁界中に置かれてます。

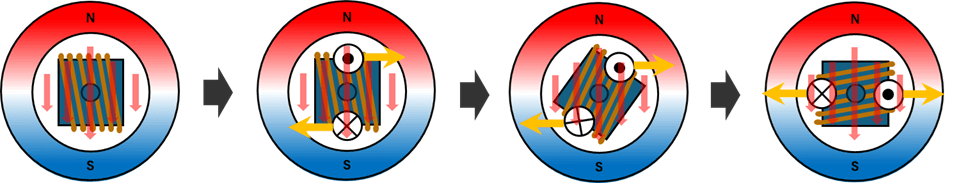

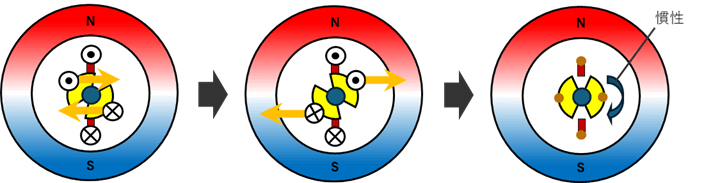

磁界中に置かれた巻線に電流が発生すると、下図のように、N極側の巻線は右方向、S極側の巻線は左方向の力を受け、巻線と共にモータのロータが動きます。

なぜ巻線が力を受けるのかと言えば、フレミングの左手の法則による現象です。

このようにして直流モータは回転します。。。これでは半回転しか動けなくない?と思わるでしょう。

整流子とブラシの役割

前記にてロータを半回転させましたが、もう半回転分を動かすためには、磁界 or 電流の向きを反対にする必要があります。

本記事における直流モータのモデルでは、磁界は永久磁石で固定のため、電流の向きを切り替えたいです。

ここで整流子とブラシが活躍します。

ブラシと整流子に着目した直流モータのモデルを下図のように示します。

ロータの巻線両端が2つの整流子にそれぞれ接続され、外部の直流電源と接続される電線が2つのブラシにそれぞれ接続されます。

整流子はモータのロータと一緒に回転しており、ブラシはステータと共に固定されてます。

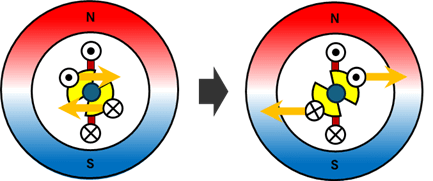

ここで弓矢の記号で電流の向きを下図のように示します。

整流子とブラシが接触している組み合わせにおいて、電流の向きが同じ方向になります。

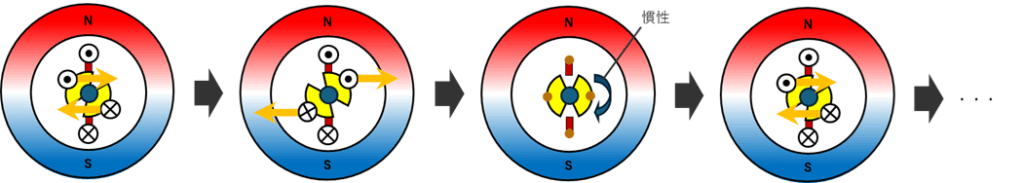

永久磁石の磁界中に電流の流れる巻線が存在すると、フレミングの左手の法則から巻線に力が発生し、ロータと整流子が下図のように共に動きます。

さらに動きます。

そうすると下図のように整流子とブラシが接触しない期間が発生します。

ただ物体には慣性が働くため、そのまま惰性で回転します。

さらに回転します。

そうすると下図のように、再びブラシと整流子が接続され、最初の状態に戻りました。

この動きを繰り返して整流子とブラシが磁界中の巻線に流れる電流の向きを一定にしてくれます。

そうすることで巻線にかかる力が一定方向になるため、モータのロータが回転し続けます。

Point:まとめ

- モータの回転はステータとロータによる電磁力が回転力を生み出す。

- 直流モータの回転原理はフレミングの左手の法則によるもの。

コメント