モータにも最大回転速度や定格速度などのスペックが規定されてます。

本記事では、それらが決定される要因の1つについて説明します。

Point:結論

印加電圧>誘起電圧の関係になるまでモータは回転します。

Reason:理由

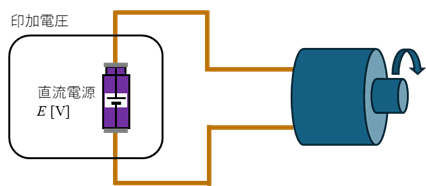

印加電圧とは?

印加電圧とは、モータへ与える電源電圧の総称として呼んでます。

基本的に直流モータであれば直流電源を指してます。

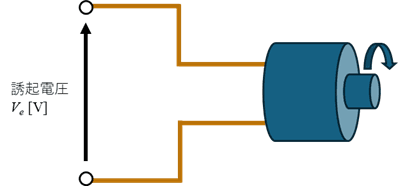

誘起電圧とは?

モータが回転していると発電機となり、巻線の両端から電圧が発生します。

※ 直流モータなら直流電圧、交流モータなら交流電圧が発生

この電圧を誘起電圧と呼びます。

災害用品で手動にて発電させる商品を見かけますが、ハンドルでモータを回すことにより発生する誘起電圧を利用してたりします。

つまりモータを外的に回せば、機械エネルギーを電気エネルギーへ変換する発電機になります。

ポイントは、下記の2点です。

- モータが回転していれば、誘起電圧は発生している

- モータの回転数が大きいほど、誘起電圧は大きくなる

モータはどこまで回転できる?

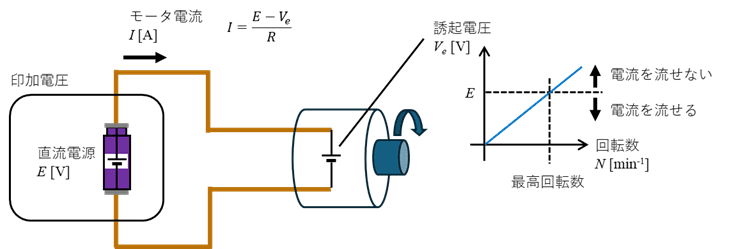

「モータの回転原理」の記事にて、モータを回転させるには電流を流す必要があると説明しました。

電流を流すには電位差が必要となります。

つまりモータの誘起電圧を超える印加電圧を与えないと、モータへ電流を流せなくなります。

印加電圧が固定であれば、印加電圧=誘起電圧となるまでモータは加速できます。

もちろんモータ仕様において印加電圧の限界が設定されてますので、もっと速くしたいからと印加電圧そのものを仕様超過するような使用は避けてください(笑)

次項にて誘起電圧が発生する原理について説明します。

Example:具体例

誘起電圧は「ファラデーの電磁誘導の法則」にて発生します。

その名のとおりファラデーさんが1800年代に研究を重ね発見したそうです。(割と最近に思える)

いらすとや様にてファラデーの似顔絵を見つけましたので掲載しておきます笑

ファラデーの電磁誘導の法則とは、コイルに対する磁束変化の割合に応じた大きさの電圧が発生するというものです。

つまりコイルに対する磁束変化量が大きいほど、発生する電圧は大きくなります。

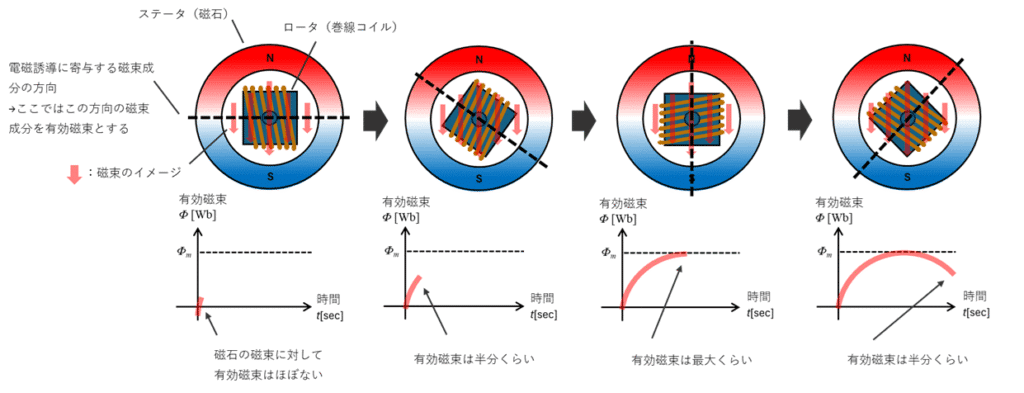

以前説明した直流モータのモデルにおいても下図のとおり、ロータが回転すれば巻線コイルに対する有効磁束が変化しているため、誘起電圧が発生することが分かります。

巻線コイルに対する有効磁束の変化量はモータの回転速度に依存しますので、速く回転するほど、誘起電圧は大きくなります。

Point:まとめ

- 印加電圧>誘起電圧の関係になるまでモータは回転する

- 誘起電圧はファラデーの電磁誘導の法則で発生する

- 巻線コイルに対する磁束変化量に応じて誘起電圧は大きくなるため、モータの回転速度が速いほど、誘起電圧も大きくなる

コメント