本記事では、直流モータを例にして、モータの回転速度を制御する方法を説明します。

Point:結論

電子スイッチでモータ電流(巻線に流れる電流)の量を制御することでモータの回転速度を制御できます。

Reason:理由

モータの回転原理を説明した記事にて、ステータとロータによる電磁力が回転力を生み出すと説明しました。

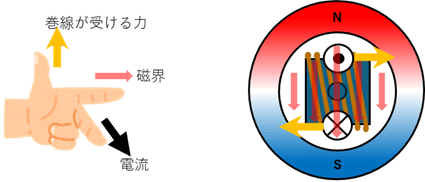

電磁力はフレミングの左手の法則で発生します。

その電磁力について、「巻線が受ける力=磁界の大きさ×電流の量」という関係があります。

一般的に界磁による磁界の大きさは、永久磁石を採用することも多く、変えられない事情があります。

そのため外部からモータへ与える電流の量を制御すれば、「巻線が受ける力」の大きさを制御できます。

力を制御できるということは、その速度も制御できることになります。

自動車で例えれば、アクセルのペダルが力の制御、速度メータを見ながらアクセルの踏み込み量を調整している動作が速度制御に相当します。

次項で直流モータを例に電子スイッチを用いたモータの回転速度制御について説明します。

Example:具体例

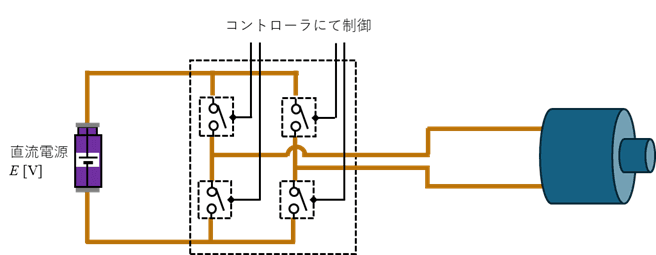

「モータの回転方向を制御」について説明した記事にて、電子スイッチによる回転方向の制御機構を説明しました。

この制御機構をそのまま活用して説明していきます。

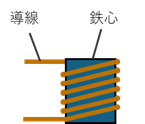

まず事前知識としてコイルについて説明します。

モータ巻線とは、導線を鉄心にグルグル巻きにしたコイルに相当します。

コイルには、電流の流れを妨げる特性があります。

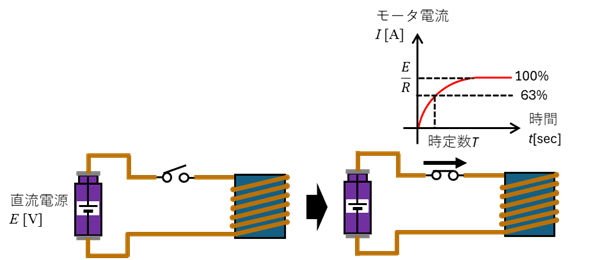

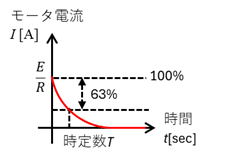

コイル抵抗(モータなら巻線抵抗)をRとすれば、オームの法則から直流電源E÷Rが最終的な100%の電流になりますが、下図のように電流の発生初期に遅れが生まれます。

この現象を過渡現象と呼びます。

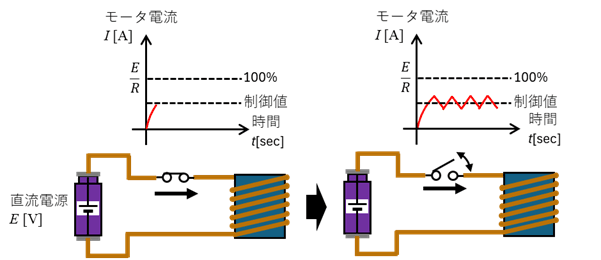

コイルの電流を妨げる特性について、電流が少なくなる方向へも作用します。

この過渡現象を利用すれば、電流を制御できます。

例えば下図のように、制御したい電流量になるまでスイッチONし続け、その後はスイッチをOFF⇔ONとパタパタ切り替えし続ければ、電流を制御できます。

※ 電流は閉ループなしでは発生しませんので、この回路では不足があります。

イメージとして捉えてください。

つまりモータ巻線に流れるモータ電流を電子スイッチで制御することで、モータ回転速度を制御できます。

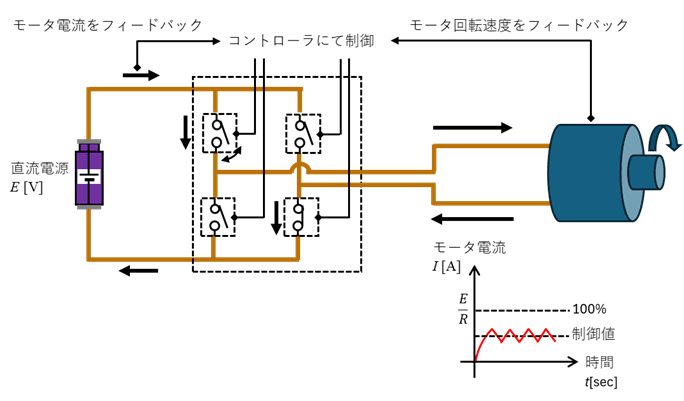

下図のようにハーフブリッジ回路が2つ並列に構成された右下のスイッチを常時ON、左上をパタパタとスイッチングすれば先ほどのコイルの電流と同様にモータ電流を制御できます。

本記事での制御機構について、精度よく制御するためにモータ回転速度をコントローラへフィードバックする矢印を追加してます。

同様にモータ電流をコントローラへフィードバックする矢印を追加してます。

制御対象をフィードバックして精度よく制御する方法をフィードバック制御と呼びます。

利用されるシステムに応じて不要になる場合もあります。

Point:まとめ

- モータ電流の量を制御することでモータの回転速度を制御できます。

- 電子スイッチを高速でスイッチングすることで、コイル特性である過渡現象を利用した電流制御が可能です。

コメント